ЧАСТЬ 1. ПВО

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ

Использованы отрывки отсюда: http://arsenal-info.ru/b/book/870496928

Хотя первые попытки к оснащению армии ракетами ПВО в Германии были осуществлены еще за несколько лет до развязывания новой мировой войны, настоящая разработка нового оружия началась много позже. Катализатором этого процесса послужили все более усиливающиеся налеты союзной авиации на немецкие города и промышленные объекты.

А на Востоке, где бои велись преимущественно силами фронтовой авиации (на малых высотах), люфтваффе к 1943 году также потеряли тактическое превосходство в воздухе.

Шпеер описывает ситуацию тех дней так:

«В сентябре 1943 года Мильх и я провели выездное совещание в научно-исследовательском центре ВВС в Рехлине на Мюрицзее. Это было сделано ради того, чтобы мои сотрудники (персонал управления вооружений) до конца осознали, какие технические проблемы волнуют командование военно-воздушных сил.

Нам представили графики выпуска всех типов самолетов во вражеских государствах, и прежде всего в США. Мы пришли в ужас, когда узнали, что в дальнейшем там предполагают во много раз увеличить производство бомбардировщиков, приспособленных для совершения налетов в дневное время. Оказывается, нынешние бомбардировки с такими губительными для мирного населения последствиями были всего лишь репетицией».

Все эти причины привели к постепенному изменению взглядов высшего руководства Третьего рейха на применение зенитных ракет.

Первые работы над новым оружием датируются 1942 годом. Их содержание в основном заключалось в использовании ряда модифицированных проектов управляемых ракет класса «воздух — воздух», сложность которых значительно отодвигала сроки создания боеспособных образцов.

Лишь в 1944 году с большим напряжением сил начались работы по проектированию зенитных ракет различных типов. Лихорадочная деятельность была одновременно развернута над созданием более чем 20 образцов управляемых и неуправляемых образцов ракетных снарядов. Принимая во внимание господствовавшую тогда тактику действий союзной авиации — налеты крупными соединениями тяжелых бомбардировщиков — усилия были сосредоточены на разработке реактивных систем залпового огня, чьи снаряды имели большую досягаемость по высоте. Эти ЗРК могли быть созданы в короткие сроки и стали бы весьма эффективным средством ПВО.

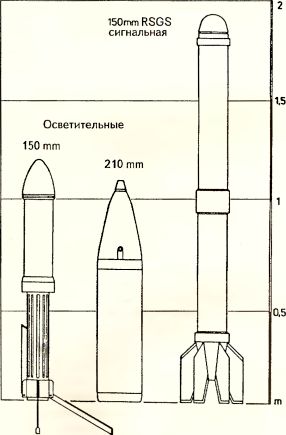

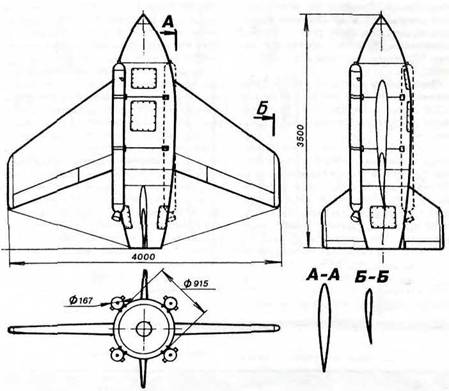

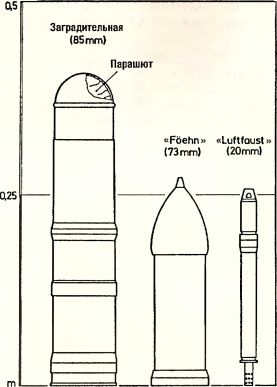

Кроме ракет калибров 85 и 150 мм, снабженных проволочными тросами и образующими заграждение на высоте до 800—1000 метров, в 1943 году начались работы по превращению авиационной ракеты RZ 65 (или RZ 73) в 73-мм ротационную зенитную ракету «Foehn» (Фён — название одного из ветров), получившую официальное обозначение 7,3 cm R.Spr.Gr. 4609. Ракета длиной 330 мм и весом 3,2 кг, развивавшая скорость 360 м/с, имела досягаемость по высоте около 4,5 км.

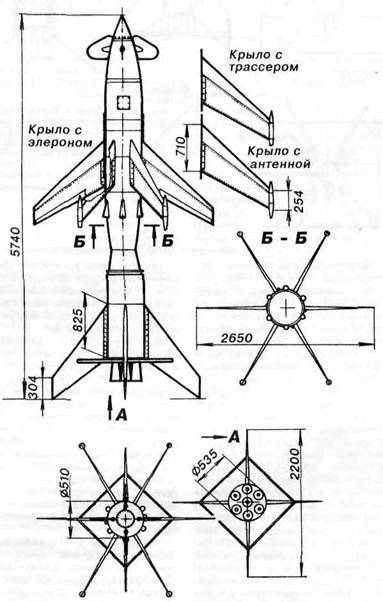

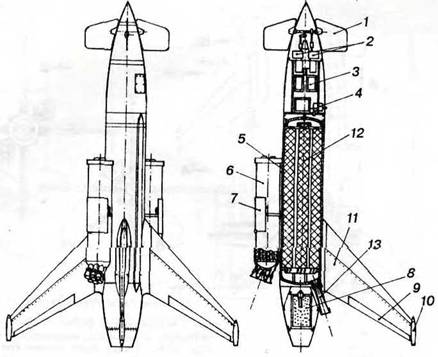

Для запуска ракет «Фён» применялась производившаяся рядом заводов специальная РСЗО сотового типа с 35 (опытные образцы — с 58) направляющими, изготовленными из стальных прутьев и уголков РСЗО обслуживалась одним оператором, чей пост размещался слева от блока направляющих. В его распоряжении находились механизмы вертикальной и горизонтальной наводки, спусковой механизм и прицел, разработанный на основе коллиматорного. От воздействия пороховых газов оператор справа защищался металлическим щитком во весь рост, а в поле прицела — гнутым стеклом.

РСЗО снабжалась тумбовой установкой кругового вращения, с четырьмя откидными опорами. В походном положении «Фен» размещался на колесном прицепе, с которого в случае необходимости толщ мог вести огонь. Заряжание комплекса проводилось с помощью пяти решетчатых «обойм», вмещающих по семь ракет каждая и вкладывающихся в «казенную» часть блока направляющих (при этом последний поворачивался в зенит). На последних образцах РСЗО сверху блока монтировалась направляющая для сигнальной ракеты, обозначавшей направление на обнаруженную цель и служавшей для корректировки огня зенитной батареи.

Для уничтожения низколетящих целей (до 200 метров) применялся ручной залповый ЗРК «Luftfaust» (известен также под названием «Fliegerfaust») — предшественник со временных «Стрел» и «Стингеров». Это оружие «ближнего боя» предназначалось для ПВО пехотных частей, имело девять гладких 20-мм стволов (длина 1 25 мм) и позволяло вести огонь с плеча. Нажатие на спусковой крючок воспламеняло запальные устройства первых пяти ракет, а через 0,1 секунды стартовали четыре оставшиеся. В результате ракеты шли на цель двумя эшелонами не сбивая друг друга с курса струями горячих выхлопных газов.

************************************************** ************************************************** **************

К сожалению для немцев ни один из описанных образцов неуправляемых ракет не решал главной задачи, стоя щей перед ПВО Германии — защиты от налетов соединении стратегических бомбардировщиков, действующих на больших высотах.

Для решения этой проблемы была необходима ракета с досягаемостью по высоте 10–12 км. Работы над ее созданием привели к практически одновременной разработке двух образцов.

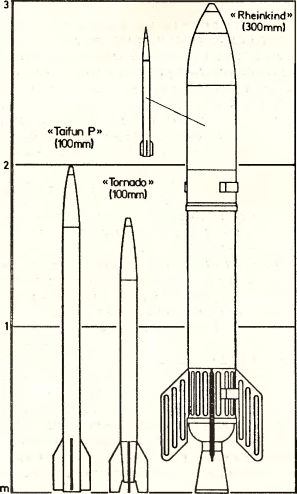

Вездесущий RVA «Пеенемюнде» в конце 1944 года представил на рассмотрение Министерства авиации 100 мм ракету «Taifun», консорциум фирм «Rheinmetall Borsig» и WASAG предложили проект 100-мм ракеты «Tornado».

В январе следующего года был получен заказ на производство 1000 экземпляров «Тайфуна». Оба образца представляли собой весьма добротные ракеты, обеспечивавшие поражение самолетов на заданных высотах.

Ответить с цитированием

Ответить с цитированием